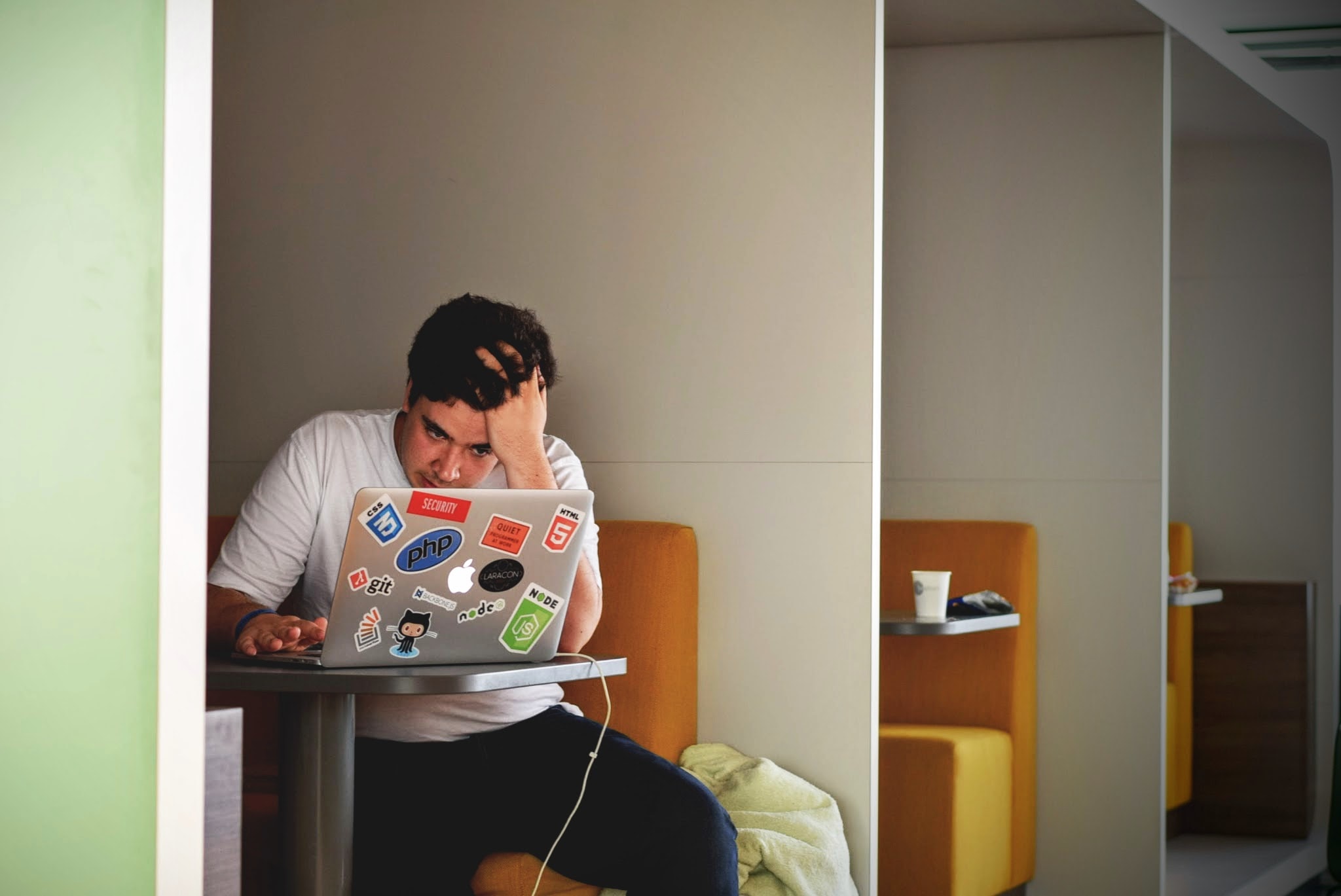

- 「最近どうしようもなくやる気が出ない……」

そんな風に感じたことはありませんか?

以前は意欲的に向き合ってきた仕事や人間関係が、いつの間にか億劫になり、何をするにもやる気が湧かない。しっかり休んでいるはずなのにリフレッシュできず、疲労感が残る。もしそんな症状を感じたら燃え尽き症候群(バーンアウト)のサインかもしれません。

でも安心してください。

考え方次第で、燃え尽き症候群から回復することができるのです。

目次

燃え尽き症候群(バーンアウト)とは

燃え尽き症候群とはバーンアウトとも言われており、心身のエネルギーを失った無気力な状態が続くことです。 公式な精神疾患の診断名ではなく、ストレスの結果生じるストレス反応の一つとされています。

以前はバリバリ仕事をこなし、周りの人たちからも一目置かれる存在であった人が、あたかも燃え尽きたように意欲を失い、休職や離職に追い込まれてしまう例が多数報告されています。

もとは医療や教育など「物」ではなく「人」に関わるサービス業の従事者に多いとされていましたが、多くの人が過大なストレスを抱えている現代においては、サービス業に限らず幅広い職種の人が燃え尽き症候群のリスクにさらされていると言えるでしょう。

情緒的消耗感という症状

燃え尽き症候群の主な症状として情緒的消耗感があります。

情緒的消耗感とは、人間関係や忙しさ、理想と現実のギャップなどから受けるストレスによって心がすり減り、気力が失われてしまった状態のことをいいます。

この症状から、対人関係などの情緒的な行為を機械的、官僚的に行ってしまう「脱人格化」、やりがいや自分の有能感を感じられなくなる「個人的達成感の低下」という燃え尽き症候群の他の症状に繋がるとされています。

燃え尽き症候群とうつ病は違う

燃え尽き症候群に見られる憂うつな気分や無気力状態はうつ病の症状と共通していることから、燃え尽き症候群はうつ病の一種とされることもあります。

しかしながら、燃え尽き症候群が主に心理学の領域で研究されてきた一方、うつ病は主に医学の領域で研究されてきたこともあり、燃え尽き症候群とうつ病を同一視することについては様々な議論があるようです。

うつ病が人生のあらゆるストレスによって発症するのに対し、燃え尽き症候群は職場でのストレスにより発生しやすいという特徴があります。

近年の研究によって、職場における燃え尽き症候群の尺度を測定するためのチェック項目が設定されています。下記のリストに当てはまる項目が多い人は、燃え尽き症候群に陥ってしまうリスクが高いといえるでしょう。

≪日本版燃え尽き症候群(バーンアウト)尺度 ≫

| 1. こんな仕事、もうやめたいと思うことがある。 |

| 2. われを忘れるほど仕事に熱中することがある。 |

| 3. こまごまと気くばりすることが面倒に感じることがある。 |

| 4. この仕事は私の性分に合っていると思うことがある。 |

| 5. 同僚やクライエントの顔を見るのも嫌になることがある。 |

| 6. 自分の仕事がつまらなく思えてしかたのないことがある。 |

| 7. 1 日の仕事が終わると 「やっと終わった」 と感じることがある。 |

| 8. 出勤前、職場に出るのが嫌になって、家にいたいと思うことがある。 |

| 9. 仕事を終えて、今日は気持ちのよい日だったと思うことがある。 |

| 10. 同僚やクライエントと、何も話したくなくなることがある。 |

| 11. 仕事の結果はどうでもよいと思うことがある。 |

| 12. 仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある。 |

| 13. 今の仕事に、心から喜びを感じることがある。 |

| 14. 今の仕事は、私にとってあまり意味がないと思うことがある。 |

| 15. 仕事が楽しくて、知らないうちに時間がすぎることがある。 |

| 16. 体も気持ちも疲れはてたと思うことがある。 |

| 17. われながら、仕事をうまくやり終えたと思うことがある。 |

燃え尽き症候群になりやすいのは完璧主義者

燃え尽き症候群は理想に燃え使命感にあふれた人を襲う病とも言われ、ひたむきに仕事に打ち込む人や、周囲に細かな気配りをする人ほどその危険性が高いとされています。

特に、自分に課せられた仕事や責任に対して完璧でなければならないという意識の強い人は、思い通りにならない現実に直面した際に心に大きなストレスを受け、燃え尽き症候群のリスクが高まります。

燃え尽き症候群を防ぐ、または燃え尽き症候群から回復するには職務や義務と自分自身を切り離して考えることが重要になってくるのですが、様々なストレスを受け続ける日常の中で「心」というブラックボックスの状態を個人の努力だけでバランスよく保っていくのは、容易いことではありません。

自分の心を見つめ直し、客観的に把握するためには日々の記録と他者とのコミュニケーションが効果的です。日記やスマートフォンアプリを活用し、日常的に自分のメンタルの状態を把握しておくことが、バーンアウトやうつ病を防ぐことに繋がります。

今はAIロボと話すことで手軽に自己分析や記録ができるスマホアプリも登場しているので、よかったら試してみてください。

→SELF MIND

燃え尽き症候群から回復するにはどうするか

燃え尽き症候群になった場合、具体的にどうすればいいのでしょうか?

上記のスマホアプリをはじめ、燃え尽き症候群を克服する方法をご紹介します。

回復法1.環境を改善する

燃え尽き症候群には個人の資質だけではなく、環境的な要因も深く関係しています。

過重労働や上位者の命令を聞くだけの一方的なコミュニケーション、個人の資質に合わない業務などは、燃え尽き症候群のみならず様々なストレス疾患のリスクを高める環境的な問題といえるでしょう。

燃え尽き症候群を予防するための取り組みとしては、環境的要因に着目し改善策を模索することが重要とされています。職場であれば、

- 個人の業務量や精神的負担が過重になっていないか

- 個人の資質に見合った業務ができているか

- 双方向的なコミュニケーションが行われているか

などを常に見直し、改善していくことが燃え尽き症候群の予防策として有効であるといえます。

回復法2.気づくことが回復のヒント

再び気力を取り戻し、回復するためにはまず自分自身が直面している問題に「気づく」ことが大切です。

燃え尽き症候群に陥りやすい人は、自らが完璧でなければならないと思い込みがちです。その性質が、抱えている問題を自覚することを難しくしています。自らの状態を正確に把握するためには、家族や友人、職場の上司など身近な人から助言を受けることが有効な場合が多いでしょう。

そして、ストレスの元となっている要因から離れ、時間をかけて自らの価値観を問い直すことが必要です。たとえば仕事が燃え尽き症候群の要因になっている場合、休職や離職などは回復のための最適な手段なのです。

回復法3.終わりではなく出発点と考える

とある調査によると、休職によって燃え尽き症候群から回復した20人のうち、同じ職場に復帰した人は1人しかいませんでした。ほかの19人はそれまでのキャリアを断ち切り、新しい環境で自分の価値を再発見していくことを選択したのです。

ライフスタイルを変えるのは勇気のいることですが、恐れずに新たな環境に向かって一歩を踏み出すことが、燃え尽き症候群を繰り返さないために重要なことなのかもしれません。

そういった意味では、燃え尽き症候群は行き場のない終着点ではなく、新しいキャリアへの出発点であるとも言えるのです。

100点満点じゃなくていい

一般的に、仕事熱心な人や気配りができる人は優秀で、周りからの信頼も厚いというイメージを抱くでしょう。

ですが、世の中に常に完璧な人はいません。どれだけ優秀とされる人でも常に100点満点の日々を送ることはできず、80点の日もあれば40点の日もあります。

また、100点満点ではない日々の中にも幸せを感じる瞬間はあるはずです。たとえ1日の仕事が30点に終わってしまったとしても、家族や友人とのふれあいや趣味の時間が心を満たしてくれることもあるでしょう。

自分が求める唯一の「理想」に囚われず、不完全さを許容して肩のチカラを抜くことが、燃え尽き症候群(バーンアウト)の回避・回復のための大切な心構えと言えるのです。

Source:

久保 真人

「論文 バーンアウト (燃え尽き症候群)」(日本労働研究雑誌 January 2007)

入江正洋

「バーンアウトとうつ病」(健康科学 Vol.39,2017年3月)