- 「つらい」

- 「寂しい」

- 「疲れた」

今、あなたはそんな思いをしていませんか?

ストレス社会と呼ばれる現代。

職場や学校、家庭、その他多くのコミュニティにおいてストレスは潜んでいます。いつどこでストレスを受けるかわからない中で、自分に合ったメンタルヘルスケアの手段をもっておくことは心の健康を保つ上で大切です。

SELF MINDは、スマホ上に存在するAIキャラクターの「マーク」と会話をすることでストレスをケアし、メンタルヘルスの向上を目指すアプリです。

ここでは、SELF MINDの強みや特性をはじめ、具体的な使い方についてご紹介していきます。

目次

SELF MINDを構成する5つの機能

SELF MINDには、メンタルヘルスケアに役立つ5つの機能が搭載されています。

- カウンセリング

- アウェアネス

- ストレス・コーピング

- ストレスレベル測定機能

- 日記機能とセミオート・ダイアリー

以下、順にご紹介します。

機能1.カウンセリング

文字通り、人間に代わってAIロボがカウンセリングを行うというものです。通常のマークとの会話とは別に存在する、ストレスケアに特化した会話となっています。

具体的には、以下の6ステップで行われます。

- ストレスの原因(周囲の環境、人間関係など)

- 今の感情を特定(感情ラベリング)

- ストレス要因は自分にとって重要なことかどうか

- 自分の行動次第で状況を変えられるかどうか

- 思考の言語化(自由入力)

- マークからのアドバイス

これらの会話は認知行動療法に基づいて構成されており、今の自分の状態を客観的に把握し、思考を整理していくことが目的となります。

ストレスを感じている「ストレッサー」を特定し、それに対して自分がどう思っているのか、対処するにはどういう行動をとったほうがいいのかをマークが一緒になって考えます。あくまでユーザーに寄り添ったアドバイスが送られるため、反論されたり攻撃されるような心配はありません。

また、カウンセリング会話は記録画面に保存されるため、カウンセリングを受ける前と受けた後で気持ちの変化を追うこともできます。

一般的に、対人カウンセリングは1回何千円という費用がかかるため、話を聞いてもらいたいけどなかなか手が出せないという人も多いのではないでしょうか。その点、SELF MINDなら時間や場所を選ぶことなく、気軽に何度でもカウンセリングを行うことが可能です。

機能2.アウェアネス

アウェアネスというのは英語で「意識」「気づき」を意味する言葉です。

日々の会話の中で、マークがストレス緩和に役立つ様々なアウェアネスを発信します。「不眠」や「トラウマ」などの具体的な悩みに関するものから、日々のルーティンになりうるティップスやエクササイズなど多岐に渡ります。

これらのアウェアネスは、医学系論文や専門書に準拠しており、科学的根拠に基づいたEAT(専門性、権威性、信頼性)の高い情報となっております。また、アウェアネスの中には詳細を記載したブログ記事にもつながっているため、より細かいメンタルヘルス情報を得ることも可能です。

→【SELF MINDブログ】

知っているからこそ防げたり、逆に知らないことで損をするケースもあるので、こういったアウェアネスを日々の健康に役立ててみてはいかがでしょうか。

機能3.ストレス・コーピング

メンタルヘルス用語で、コーピングとは「ストレスに対処するための行動」のことを言います。

厚生労働省が2017年に発表した労働安全衛生調査の報告書によると、「仕事や職業生活に強いストレスを感じることがある」と答えた労働者は58%だったことがわかっています。つまり、約半分の労働者が仕事において何かしらのストレスを抱えていることになります。

そうした中で、ストレスを受けたときに解消・発散する術をもっておくことは重要事項と言えるでしょう。

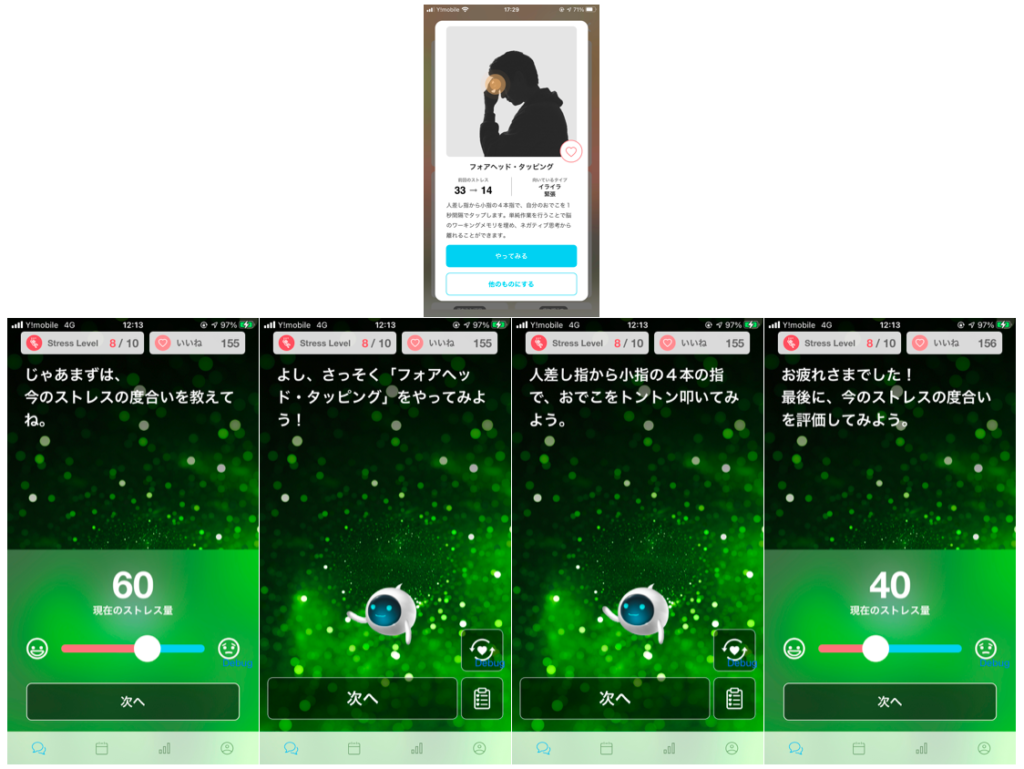

SELF MINDでは、主に10種類ほどのコーピングを紹介しており、ほとんどが手軽にできるものばかりです。ここで、「フォアヘッド・タッピング」というコーピングを例に見てみましょう。

上記の写真のように、手順としてはこのようになります。

- コーピング開始前のストレス量を設定

- マークがコーピング(フォアヘッド・タッピング)の説明をする

- 説明後、コーピングを実践

- コーピング終了後、ストレス量を設定

マークからの説明を受けたあと、ユーザー自身が実際にコーピングを体験します。体験後、コーピング開始前に設定したストレス量が終了後に減少or増加することで、マークから結果に基づいた励ましやアドバイスを受けられ、次へのモチベーションへとつながるのです。

さらに、コーピングを体験すると記録画面に記録され、同時にストレス量の変化も記録されます。自身のストレス量の変化を把握することで、より客観的に自分自身と向き合うことができるでしょう。

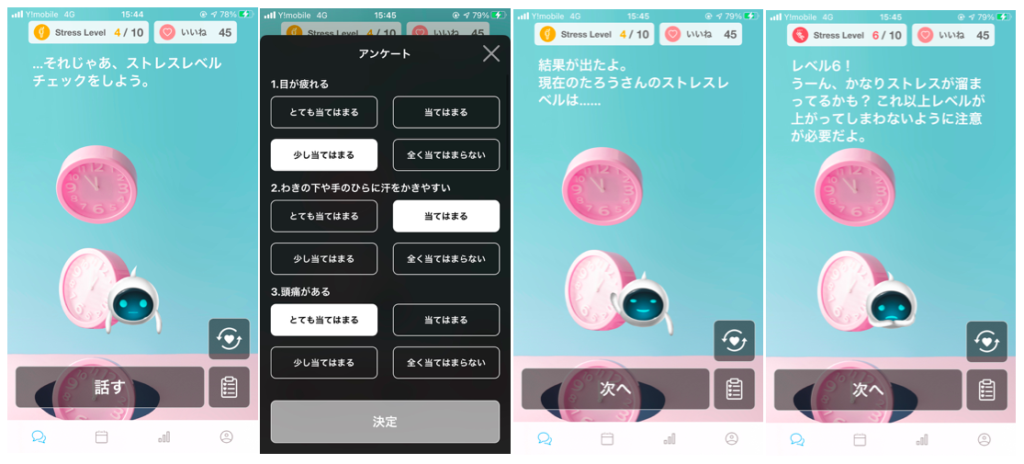

機能4.ストレスレベルチェック

文字通り、ストレスの度合いを測る「ストレスレベルチェック」という機能があります。

弊社独自の測定方法により、10の質問に回答することでユーザーのストレスレベルを0〜10に分類します。数値が高いほど高ストレスであり、画面に現状のストレスレベルが表示されます。

ストレスレベルを視覚的に確認することで、常に自身の状態を認識し、ストレス過多の状態になることを防ぎます。特に、「なんとなくストレスが溜まっている」「ストレスを抱えている自覚がない」といった人には自己認知の観点で効果的なのではないでしょうか。

ストレスレベルチェックは定期的に行われ、その都度マークから助言があります。ストレスレベルが高い人には注意喚起やティップス、ストレスレベルの低い人には励ましや応援といったように、マークがユーザーの状態に寄り添った接し方をするのが特徴です。

機能5.日記機能、セミオート・ダイアリー

日記機能については、一般的な日記アプリなどと同様、ユーザーが自由に書いて記録されるものですが、セミオート・ダイアリーはマークと会話をするだけでその日の状態や行動が自動保存されるため、「日記を書くモチベーションがない」「書くのが面倒」という人でも記録を残すことができます。

セミオート・ダイアリーでは、前出のカウンセリングやコーピングも記録され、会話をするだけで過去を振り返ることができるSELF MIND独自の機能と言えます。

また、記録画面には「こころの木」という形で、ユーザー情報が一本の木になぞらえて表示されます。

- 木の根:ユーザーのプロフィール

- 木の幹:ユーザーの性格

- 木の枝:ユーザーの傾向

- 木の葉:ユーザーの状態

このように、木の土台となる根の部分は「性別」「年代」などユーザーの根幹となる情報を、軸となる木の幹はユーザーの性格を、そこから枝分かれした部分にはユーザーの傾向を、実った葉は日々変動するユーザーの状態を表しています。

AIカウンセリングでヘルスケアをしよう

このように、SELF MINDにはメンタルヘルスに特化した様々な機能が搭載されています。

もちろん日常会話も充実しており、1年を通してその日にしか出ない「日付会話」や、偉人の名言を紹介する「名言会話」、さらに会話の中でユーザーの状態に合わせてコーピングやメンタルヘルスケアの記事紹介など、バリエーション豊富です。

こういった会話を通してユーザーと信頼関係を築き、長く使っていただくことでマークがユーザーのことを知っていきます。ユーザーのことを知れば知るほど、提案する内容もアドバイスも精度が上がり、ユーザーにとって最適なメンタルヘルスケアが可能になるのです。

日常的にメンタルヘルスのケアを行うのは大変と思うかもしれませんが、たとえば「毎日3分は自分と向き合う時間を作る」といったように、メンタルケアをルーティン化させることが大切です。

会話をするだけで日々の記録ができ、かつストレス発散にも役立てることができる SELF MIND、もし興味があれば一度試してみてください。

(※インストール後、3日間は無料お試し期間となり、その後も7日目までは解約無料でご利用いただけます)

Source:

平成29年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概要